COLUMN– category –

-

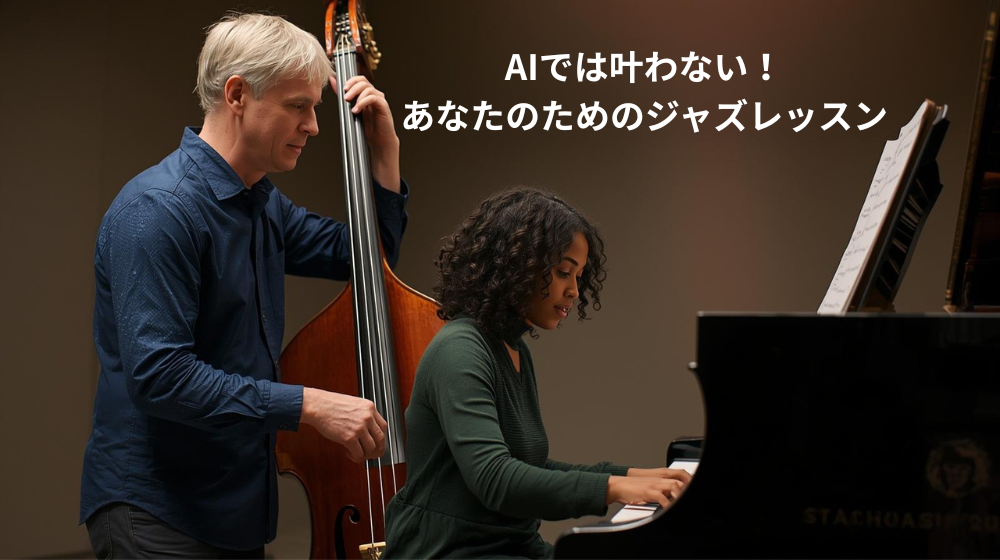

AIでは叶わない!あなたのためのジャズレッスン

AIが進化し、あらゆる情報や学習プログラムが手軽に手に入る現代。音楽のレッスンも、オンライン教材やAIをつかった学習が増え、画一的なカリキュラムで学ぶ選択肢が豊富になりました。しかし、本当にあなたの音楽の悩みに深く寄り添い、唯一無二の才能を... -

ジャズの真髄はリズムにあり!歌い出すような演奏へ

ジャズを学び始めると、まずコード進行やスケール理論、そしてアドリブのフレーズといった知識の習得に時間を費やすことが多いでしょう。もちろん、これらはジャズ演奏の土台として非常に重要です。しかし、どれほど複雑なコードを弾きこなし、流暢なスケ... -

AI時代に輝く!音楽が紡ぐ「人と人」の物語

AI(人工知能)の目覚ましい発展は、私たちの生活のあらゆる側面に大きな変化をもたらしています。音楽の世界も例外ではありません。AIが秒単位で完璧な楽曲を生成し、既存のスタイルを模倣する能力は、すでに驚くべきレベルに達しています。しかし、その... -

ジャズらしさを超越!唯一無二の表現を見つける

ジャズさしさからの脱却 音楽を学ぶ多くの方が、目標とするジャンルやアーティストの「らしい」表現を追求します。ジャズの世界でも、「スイング感」や「ブルーノート」といった定型的な要素を完璧に再現することを目指しがちです。 しかし、真のアーティ... -

声の距離感コントロールで「感情を伝える」歌声に

ボーカリストの技術というと、正確な音程やパワフルな声量に目が行きがちです。しかし、本当に聴衆の心を揺さぶり、彼らの記憶に残るのは、その歌声に宿る「表現力」の深さです。 そして、あなたの歌声の表現力を格段に深めるための鍵となるテクニックが、... -

即興演奏で変わる!ジャズが鍛える脳と行動の力

ジャズの即興演奏は、ただ楽器を弾くだけではありません。それは、その場で考え、自分を表現する、高度な「脳のトレーニング」です。 今回は、ジャズ即興が私たちの行動や脳にどんな良い影響を与えるのか、分かりやすく解説します。 🧠 創造力と「実行機能... -

歌は自分に自信を与える表現方法

歌が与えてくれる自信 歌を歌うことによって得られる大きな効果のひとつは、自分に自信を持てるようになることです。声を出し、自分の存在を音として表現する体験は、心の奥から湧き出る力を実感させてくれます。 内面を見つめる時間 歌は、自分の内面を丁... -

音楽は「助け合い」で学びが深まる

一人で抱え込まない音楽の学び方 音楽は全部自分でしようとしなくても大丈夫です。分からないことは素直に質問し、その時にうまくできなくても、仲間と一緒に音を合わせていれば必ず誰かが助けてくれます。 助け合いが生む安心感 誰かがつまずいた時には、... -

即興演奏は仲間と学ぶことで磨かれる

一人では限界のある即興演奏 即興演奏は、一人で練習するよりも複数人で行った方が効果的に身につきます。一人では自分の発想に閉じがちですが、仲間が加わることで新しい展開やリズムの変化を自然に学ぶことができます。 グループ演奏で得られる学び 複数... -

歌声は「心を育てるスピーチ」である

歌声は人の心を動かす力を持つ 歌声は、人の心を直接動かす力を持っています。スピーチでも同じで、聞き手を惹きつけるのは言葉の内容以上に、声の抑揚やテンポ、声質といった「声の使い方」です。 教育的に大切な「声のトレーニング」 同じ文章でも、声の...