COLUMN– category –

-

アンサンブルを導くボーカルとメロディの力

ボーカルが持つ特別な役割 音楽アンサンブルの中で、最も強い存在感を持つのはボーカルです。歌はメロディと歌詞を通して、演奏の方向性を明確に示します。その瞬間、他の楽器はその声を中心に音を組み立てていくのです。 メロディがアンサンブルを導く メ... -

現代の音楽教育と教室が目指すもの

現代の教育に感じる課題 日本の学校教育は偏差値や成績が重視され、飛び級制度もなく、自由な発想が伸びにくい現状があります。さらに、公立学校の音楽の授業や多くの民間教育では、発表会やコンクールの成功がゴールになりがちです。これでは「音楽=評価... -

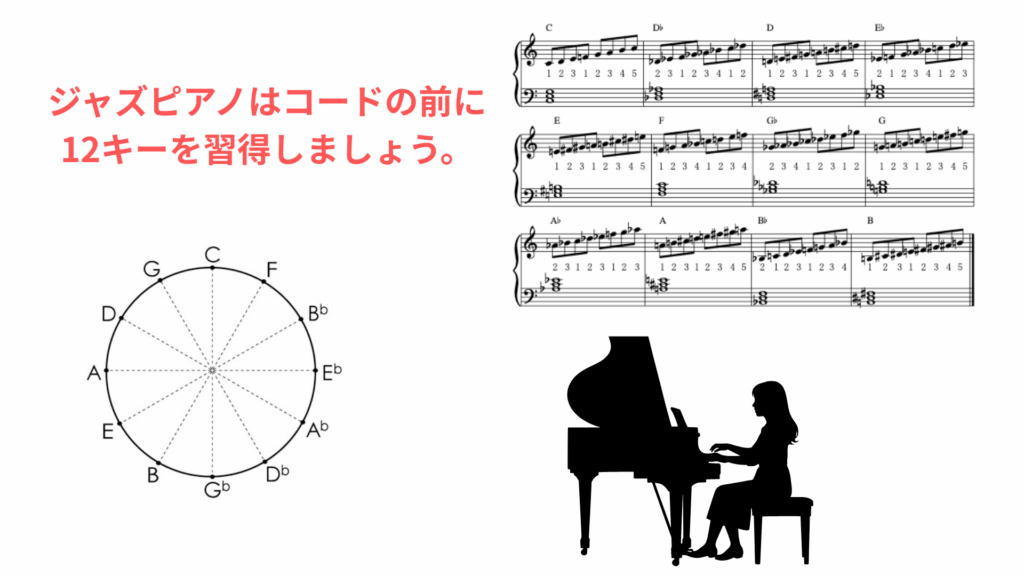

ジャズピアノはコード暗記より12キー習得が先

コードよりも12キーが重要な理由 ジャズピアノを学ぶとき、多くの人がまず「コードを覚えよう」と考えます。しかし実際には、すべての調(12キー)を弾ける基礎力を養うことの方が先決です。 12キーを習得するメリット ジャズの即興演奏では、転調や異なる... -

ウイスパーボイスで伝わる優しい感情

息を混ぜた発声が生む温かさ ボーカルの発声において、声に息を少し混ぜるだけで、印象は大きく変わります。はっきりとした力強い声とは異なり、柔らかく、優しい響きを持った声に変化します。 ウイスパーボイスの魅力 この声は「ささやき声」「ウイスパー... -

音楽で実感する「必要とされる喜び」

音楽がもたらす「必要とされる感覚」 人は誰しも「自分は必要とされている存在だ」と感じたいものです。その感覚を強く実感できる瞬間のひとつが、音楽を通じたつながりです。 演奏する人と聴く人の心が共鳴する ピアノや歌、どんな楽器でもかまいません。... -

人生後半を彩る音楽の力と人とのつながり

人生の後半をどう生きるか 50代、60代を迎えると「これからの人生をどう生きるか」という問いが、誰にとっても現実的になってきます。仕事や家庭での役割が少しずつ変わる中で、自分らしい時間をどう育てるかが大切なテーマとなります。 音楽が持つ人生を... -

オリジナリティを育む|ジャズ基盤の音楽構築

模倣から独自性へ これまでの音楽学習は「模倣」が中心でした。名演奏をコピーすることで技術を身につけることは大切ですが、これからはオリジナリティが求められる時代です。 ジャズが持つ「構築の力」 ジャズは即興演奏を軸に発展してきました。コード進... -

音楽で育む自信|積み重ねが心を強くする力

自信は最初からあるものではない 多くの人は「自信があるから挑戦できる」と思いがちです。しかし実際には逆で、小さな積み重ねがあって初めて自信は生まれます。 音楽における練習の積み重ね ピアノの基礎練習や、歌での発声練習。毎日の繰り返しは地味で... -

音楽と記憶の関係|心に残るメロディの力

音楽は記憶を呼び起こす ある曲を聴いたときに、その当時の風景や感情が鮮明によみがえる経験はありませんか?音楽と記憶は深く結びついており、脳科学でもその関連が研究されています。 メロディが感情と結びつく理由 音楽は「大脳辺縁系」という感情や記... -

音楽上達の秘訣|実践から学ぶ知識と技術

とにかくやってみることが第一歩 音楽の上達の秘訣は、完璧な準備ではなく「とにかくやってみる」ことにあります。頭で理解するよりも、実際に鍵盤を押し、声を出し、音を鳴らすことで感覚が育ちます。 ピアノやボーカルに共通する実践の力 ピアノなら指の...